بقلم علي زم – مراسلين

لفهم إصرار إيران على التفاوض الثنائي مع الولايات المتحدة في عُمان، وتجنّبها الواعي للأطر متعددة الأطراف، ينبغي لنا العودة خطوة إلى تاريخ الدبلوماسية الرسمية والنظر إلى «قصة» كُتبت في الذاكرة السياسية لطهران؛ قصة صاغتها التجارب السابقة وكانت فاعليتها مرتبطة بالحكومات.

في طهران تبدأ المسألة بسؤال بسيط: أين يُتخذ القرار الحقيقي؟ على مدى العقود الأربعة الماضية، كان الجواب على هذا السؤال، في الغالب، مرتبطًا باسم الولايات المتحدة؛ ربما على مضض أو مع إنكار، لكن عمليًا كان الأمر كذلك. فالعقوبات والتهديدات والاستثناءات والانفراجات، جميعها صدرت في النهاية من هناك. وتجربة المفاوضات النووية، منذ مطلع الألفية وحتى توقيع الاتفاق النووي، كشفت هذه الحقيقة لإيران بوضوح أكبر. فخلف الطاولات الكبيرة وأعلام المفاوضات متعددة الأطراف، كانت الولايات المتحدة هي صاحب القرار النهائي، لكنها توزّع مسؤولية القرار على الآخرين. وعندما انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، تحوّلت التعددية نفسها إلى درع للتنصّل من المسؤولية؛ الجميع كان حاضرًا، لكن لا أحد كان مسؤولًا.

من هنا تشكّل منطق التفاوض الثنائي في الذهنية الإيرانية بدل إشراك دول أخرى. ومن هذا المنظور، لا يُعدّ القرار مجرّد إيماءة سياسية، بل محاولة لإعادة المسؤولية إلى الفاعل الأساسي للقوة. فإذا كان حل العقدة بيد الولايات المتحدة، فلماذا التفاوض عبر الوسطاء؟ومع ذلك، لا تقتصر المسألة على تجربة الاتفاق النووي وحدها. فكل تفاوض متعدد الأطراف، وفق نظريات المساومة، ينطوي على حقيقة بسيطة: مع كل لاعب إضافي، تولد نقطة فيتو جديدة.

أوروبا، التي تدافع لفظيًا عن الاتفاق، تتراجع عمليًا تحت ضغط العقوبات الثانوية. وروسيا والصين تحوّلان الملف الإيراني إلى ورقة في لعبتهما الأوسع مع الغرب. أما الدول الإقليمية، إن حضرت إلى الطاولة، فلها أجنداتها الأمنية الخاصة. بالنسبة لإيران، يعني ذلك طاولة مزدحمة، صاخبة، وقليلة القرار. التفاوض الثنائي، رغم مخاطره، يظلّ على الأقل شفافًا، ويقوم على طرفين، وقضية واحدة، ومسؤولية لا يمكن توزيعها على الآخرين.

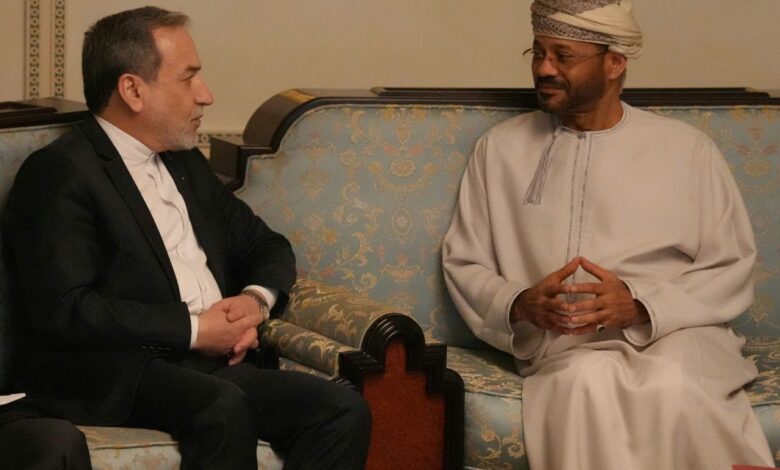

هنا تدخل عُمان إلى المشهد؛ لا بوصفها مكانًا فحسب، بل بوصفها دورًا. فمسقط ليست منبرًا، ولا لاعبًا متدخلًا كتركيا، ولا تسعى إلى الظهور. في الدبلوماسية، تُعدّ هذه مزايا ونقاط إيجابية للطرف الفعال. ترى طهران أن مسقط تحمل رسالة مفادها أن الحوار لن يكون استعراضًا، بل اتصالًا مباشرًا لحل أو احتواء أزمة محددة.

لكن ثمة طبقة أعمق غالبًا ما تُغفل؛ طبقة تاريخية ورمزية. ففي ذاكرة الدول، تحمل المفاوضات متعددة الأطراف تحت ظل الحرب دلالات خاصة. مثلاً يالطا وبوتسدام، حيث قرر المنتصرون في الحرب العالمية الثانية مصير العالم. ودايتون في أوهايو، حيث كُتب الإطار السياسي للبلقان بعد التدخل العسكري لحلف الناتو. هذه لم تكن ساحات مساومة بقدر ما كانت تسجيلًا لنتائج توازن القوى. وفي أدبيات العلاقات الدولية يُطلق على هذا النوع من العمليات «السلام المفروض»، أي أن طاولة التفاوض تصبح امتدادًا لساحة الحرب بأدوات أخرى.

بالنسبة لطهران، فإن التفاوض المتعدد الأطراف في مناخ يثقل عليه التهديد العسكري يستحضر لا إراديًا هذه الصورة؛ صورة يجتمع فيها «المجتمع الدولي» لـ«ترتيب» أزمة، لا لحل مسألة بين أطراف متكافئة. تجنّب هذا القالب هو محاولة للحفاظ على موقع إيران كـ«طرف تفاوض»، لا «موضوع قرار».ومن المعروف أن السياسة الخارجية لا تكون دائمًا موجّهة إلى الخارج فقط. ففي الداخل الإيراني، وضمن نواة السلطة الصلبة، يوجد كلفة وغرامة ثقيلة عند الحديث عن تفاوض مع الولايات المتحدة. والتفاوض المتعدد الأطراف، بسبب تعدد اللاعبين وتسريب المعلومات، يصعّب إدارة السردية الداخلية ويفتح المجال أوسع للصراعات الفئوية.

أما التفاوض الثنائي والمحدود، فيتيح رواية التقدم أو الفشل ضمن إطار قابل للتحكّم.عند جمع هذه الطبقات كلها، تتضح الصورة. فإصرار إيران على التفاوض الثنائي في عُمان لا ينبع من تشاؤم أيديولوجي أو رومانسية دبلوماسية، بل على الأرجح من تحليل يرى أن التعددية، إذا جاءت بلا التزام أميركي وتحت ظل التهديد العسكري، تشبه مؤتمرات ما بعد الحروب أكثر مما تشبه الدبلوماسية الوقائية.

خلاصة القول: تريد إيران أن يكون تفاوضها شبيهًا بحوار لمنع الحرب، لا بمحضر جلسة لإدارة تداعياتها. ولهذا تفضّل طاولة مسقط الصغيرة والهادئة على القاعات المتعددة الأطراف المزدحمة؛ مكانًا يُتخذ فيه القرار، أو لا يُتخذ أصلًا.